Wer aktiv ist, kennt es: Ein dumpfer, ziehender oder stechender Schmerz meldet sich vorn am Knie. Besonders beim Treppensteigen, beim langen Sitzen mit angewinkelten Beinen im Kino oder beim Bergabgehen fängt es an zu grummeln. Diese Art von Beschwerden, die sich zentral unterhalb oder rund um die Kniescheibe (Patella) manifestieren, sind in der Orthopädie und Sportmedizin unter einem Sammelbegriff bekannt: dem patellofemoralen Schmerzsyndrom (PFPS).

Das PFPS ist keine Seltenheit, sondern gilt als die häufigste Ursache für vordere Knieschmerzen, insbesondere bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Freizeitsportlern. Es ist oft eine lähmende Einschränkung, die uns zwingt, unsere Bewegungsgewohnheiten zu überdenken und das Training einzuschränken. Die Kniescheibe, die eigentliche Protagonistin in diesem Schmerzgeschehen, erfüllt eine lebenswichtige mechanische Funktion, doch wenn ihr harmonischer „Gleitflug“ gestört wird, kommt es zur Überlastung und Reizung.

Anders als bei einer akuten Verletzung ist das PFPS meist das Ergebnis einer chronischen Fehlbelastung oder einer subtilen biomechanischen Störung. Es ist ein Problem der Ausrichtung, der Balance und der dynamischen Stabilität, das sich oft schleichend entwickelt. Um das PFPS erfolgreich zu behandeln, muss man verstehen, wie das Kniegelenk funktioniert und welche unscheinbaren Akteure – von der Hüfte bis zum Fuß – die feine Mechanik der Kniescheibe beeinflussen.

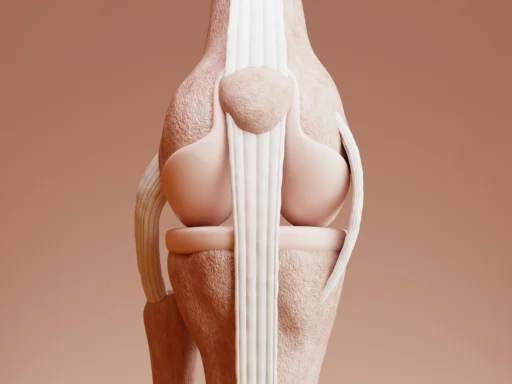

Die Patella: Ein Meisterwerk der Mechanik

Bevor wir über die Schmerzursache sprechen, ist es unerlässlich, die Funktion der Kniescheibe zu würdigen. Die Patella ist kein einfacher Knochen. Sie ist das größte Sesambein des menschlichen Körpers, eingebettet in die Sehne des Quadrizepsmuskels, die über den Oberschenkelknochen (Femur) verläuft und am Schienbein ansetzt.

Die Kniescheibe bildet zusammen mit dem unteren Ende des Oberschenkelknochens das patellofemorale Gelenk. Dieses Gelenk ist darauf ausgelegt, harmonisch zu arbeiten. Der Oberschenkelknochen besitzt eine Rinne, die sogenannte Trochlea, in der die Kniescheibe wie auf einer Schiene bei jeder Beuge- und Streckbewegung gleiten sollte.

Die primäre Funktion der Patella ist die Verstärkung der Hebelkraft. Sie fungiert als eine Art Umlenkrolle. Ohne sie würde die Zugkraft des Oberschenkelmuskels (Quadrizeps) direkt auf das Schienbein wirken, was die Effizienz der Streckung drastisch reduzieren würde. Durch die Patella verlängert sich der Hebelarm des Muskels, wodurch wir kraftvoller strecken können – ein entscheidender Faktor beim Springen, Aufstehen oder Laufen.

Doch diese Funktion kommt mit einem Preis: Unter Last, beispielsweise beim tiefen Knien oder Treppensteigen, sind die Gelenkflächen enormen Druckkräften ausgesetzt. Beim normalen Gehen beträgt die Kraft auf das patellofemorale Gelenk etwa das 0,5-fache des Körpergewichts. Beim Treppensteigen steigt dieser Wert auf das 3,3-fache und beim tiefen Hocken auf bis zu das 7,8-fache. Wenn nun die Kniescheibe nicht sauber in ihrer Trochlea gleitet, konzentriert sich dieser enorme Druck auf kleinere Flächen, was zu Überlastung, Irritation und Schmerzen führt.

Wenn der Gleitweg verlassen wird: Die Ursachen der Fehlfunktion

Das patellofemorale Schmerzsyndrom entsteht, wenn die Kniescheibe von ihrem optimalen Gleitweg abweicht – ein Phänomen, das als Maltracking bezeichnet wird. Anstatt zentriert in der Trochlea zu laufen, zieht sie oft leicht nach außen (lateral). Diese falsche Spur ist meist die Folge einer komplexen Interaktion von muskulären Dysbalancen und anatomischen Gegebenheiten:

- Die muskuläre Ungleichheit:Die Kniescheibe wird durch verschiedene Anteile des Quadrizeps gesteuert. Der innere Oberschenkelmuskel, der Vastus Medialis Obliquus (VMO), ist der wichtigste Muskel, um die Kniescheibe nach innen zu ziehen und sie damit in ihrer Schiene zu zentrieren. Sein Gegenspieler, der äußere Oberschenkelmuskel (Vastus Lateralis), neigt bei vielen Menschen dazu, kräftiger oder dominanter zu sein. Wenn der VMO schwächelt – sei es durch Inaktivität, Verletzung oder falsches Training –, überwiegt die Zugkraft des Vastus Lateralis. Die Kniescheibe wird permanent leicht nach außen gezogen, was zu einer erhöhten Reibung an der lateralen Seite des Gelenks führt.

- Die Rolle der lateralen Strukturen:Begleitend zur Ungleichheit des Quadrizeps können die äußeren bindegewebigen Strukturen, insbesondere das laterale Retinakulum und das Iliotibialband, verkürzt oder zu straff sein. Diese Spannung zieht die Patella zusätzlich nach außen und verstärkt das Maltracking.

- Das Fundament – Schwäche von Hüfte und Rumpf:Die wahre Ursache für das PFPS liegt oft nicht im Knie selbst, sondern in der dynamischen Instabilität der gesamten Beinachse. Eine Schwäche der Hüftstabilisatoren – vorwiegend der Gesäßmuskulatur (Gluteus Mediusund Gluteus Maximus) – führt beim Laufen, Springen oder Treppensteigen dazu, dass das Oberschenkelknochensegment nach innen rotiert. Diese Innenrotation verändert den Winkel, mit dem die Patella in die Trochlea läuft, und erhöht den Druck auf die Gelenkfläche drastisch. Das Knie wird zum passiven Opfer einer schlecht kontrollierten Bewegungskette von der Hüfte abwärts.

- Trainingsfehler und Belastung:Wie bei fast allen Überlastungssyndromen spielen Fehler in der Belastungssteuerung eine große Rolle. Ein zu schnelles Steigern der Trainingsintensität, insbesondere von Aktivitäten mit hohem Druck auf das patellofemorale Gelenk (z. B. tiefe Kniebeugen, intensive Sprungserien oder lange Bergabläufe), kann das PFPS schnell provozieren, da die muskulären Stabilisatoren mit der Belastung nicht Schritt halten können.

Von der Anamnese zur gezielten Diagnose

Die Diagnose des patellofemoralen Schmerzsyndroms stützt sich in erster Linie auf die sorgfältige Anamnese und die klinische Untersuchung durch den Orthopäden. Typischerweise berichten Patienten über Schmerzen, die:

- Schleichend begonnen haben.

- Beim Treppensteigen, speziell abwärts, zunehmen.

- Nach längerem Sitzen (Kinositz-Phänomen) auftreten.

- Beim tiefen Hocken oder Knien verstärkt werden.

Die körperliche Untersuchung:

Der Arzt wird gezielt nach der Position und dem Lauf der Kniescheibe suchen. Wichtige klinische Tests sind:

- Patellar-Grinding-Test: Der Untersucher drückt die Kniescheibe leicht in die Trochlea und bittet den Patienten, den Quadrizeps anzuspannen. Schmerzen und ein knirschendes Gefühl (Krepitation) können auf eine Reizung der Knorpelunterseite hindeuten.

- Beurteilung des Q-Winkels: Der Quadriceps-Winkel ist ein Maß für die laterale Zugrichtung der Patella. Ein erhöhter Winkel (z. B. über 15–20 Grad) kann ein Indikator für eine Fehlstellung sein.

- Ganganalyse und dynamische Kontrolle: Der Arzt beobachtet, wie das Knie beim Gehen, einbeinigen Stehen und bei der Kniebeuge funktioniert. Oft ist zu sehen, dass das Knie beim Beugen nach innen abknickt, was die Schwäche der Hüftstabilisatoren bestätigt.

Bildgebende Verfahren:

- Röntgenaufnahmen werden meist in speziellen Projektionen (z. B. Tangentialaufnahmen nach Merchant oder Laurin) durchgeführt, um die knöcherne Form der Trochlea und die korrekte Position der Patella auszuschließen oder zu bestätigen und um eine höhergradige Arthrose auszuschließen.

- MRT oder Ultraschall sind in der Regel nicht primär notwendig, können aber zur Abklärung von Begleitpathologien wie Knorpelschäden (Chondropathia patellae) oder Entzündungen des umliegenden Gewebes sinnvoll sein.

Die Therapie: Konservativ, konsequent und Kausalgisch

Da das patellofemorale Schmerzsyndrom fast immer eine funktionelle Überlastung darstellt, ist der Therapieansatz klar: 90 bis 95 Prozent der Fälle können mit konservativen Mitteln erfolgreich behandelt werden. Eine Operation ist nur selten bei schweren anatomischen Fehlstellungen oder therapieresistenten, chronischen Schmerzen notwendig.

1. Akutphase: Entlastung und Schmerzlinderung:

Zuerst muss der Teufelskreis aus Schmerz und Entzündung durchbrochen werden.

- Relative Ruhe: Die schmerzauslösenden Aktivitäten müssen reduziert werden. Dies bedeutet oft eine vorübergehende Sportpause von hochbelastenden Sportarten (Laufen, Springen) und die Umstellung auf gelenkschonende Alternativen (Schwimmen, Radfahren mit geringem Widerstand).

- Physikalische Maßnahmen: Kühlen kann in der akuten Schmerzphase helfen.

- Medikamentöse Unterstützung: Gelegentlich können nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) kurzfristig zur Entzündungshemmung eingesetzt werden.

2. Physiotherapie: Die Wiederherstellung der Balance:

Die Physiotherapie bildet das Herzstück der Behandlung. Der Fokus liegt auf der Ursachenbekämpfung – der Wiederherstellung der muskulären Balance und der korrekten Kniescheibenführung.

- Kräftigung des VMO: Gezielte Übungen zur Stärkung des inneren Quadrizepsmuskels sind essenziell, oft in geringen Beugewinkeln (bis maximal 30 Grad), da hier der Kontakt- und Reibungsdruck am geringsten ist.

- Hüft- und Gesäßmuskeln: Das Wichtigste ist die Stärkung der glutealen Muskulatur (Gluteus Medius). Übungen wie „Clamshells“ (Muschelübung), seitliches Beinheben und einbeinige Kniebeugen sind notwendig, um die Oberschenkelachse stabil zu halten.

- Dehnung und Mobilisation: Die Verkürzung der lateralen Strukturen (IT-Band, äußere Oberschenkelmuskeln) muss gelöst werden. Faszien-Rollen-Übungen und gezielte Dehnungen sind hierfür wichtig.

- Tapen und Bandagen: Manchmal können spezielle Taping-Techniken (Kinesio- oder McConnell-Taping) oder Patella-Bandagen vorübergehend die Kniescheibe mechanisch in die korrekte Spur ziehen und so eine schmerzfreie Durchführung der Kräftigungsübungen ermöglichen.

Prävention und langfristige Stabilität: Der Weg zum schmerzfreien Sport

Der Schlüssel, um das PFPS langfristig in Schach zu halten, liegt in der Konsequenz. Sobald die akuten Schmerzen abgeklungen sind, darf das gezielte Stabilisationstraining nicht beendet werden, sondern muss in das reguläre Trainingsprogramm integriert werden.

1. Belastungsmanagement als Daueraufgabe:

Das Knie ist anpassungsfähig, aber es benötigt Zeit. Sportler müssen lernen, die Trainingsbelastung sinnvoll zu steuern. Die sogenannte „10-Prozent-Regel“ – die wöchentliche Trainingssteigerung sollte 10 Prozent der Vorwoche nicht überschreiten – ist eine einfache, aber effektive Richtlinie. Bei der Rückkehr zum Laufen sollten intensive Bergab-Passagen, tiefe Kniebeugen mit schweren Gewichten oder Sprungtraining zunächst vermieden oder nur vorsichtig dosiert werden.

2. Laufstil und Schuhwerk:

Wie beim Läuferknie kann auch beim PFPS eine Laufanalyse hilfreich sein. Manchmal ist eine Korrektur der Schrittlänge (kürzere, schnellere Schritte) oder eine Anpassung des Schuhwerks notwendig. Bei anatomischen Fehlstellungen des Fußes (Überpronation oder Plattfuß) können individuell angefertigte orthopädische Einlagen die Beinachse von unten her korrigieren, die Rotation des Oberschenkels vermindern und so die Zugkräfte auf die Patella optimieren.

3. Ganzheitliche Kraft statt nur Einzelmuskeln:

Prävention bedeutet, das Knie nicht isoliert zu sehen. Ein starker Rumpf (Core) und eine gut ausgebildete Hüftmuskulatur sind die eigentlichen Stoßdämpfer des Körpers. Übungen wie Planks, Brücken und seitliche Planks trainieren die tief liegende Muskulatur, die für die Stabilisierung der gesamten Kette von der Wirbelsäule bis zum Fuß verantwortlich ist.

Das patellofemorale Schmerzsyndrom ist ein deutliches Signal des Körpers, dass die Balance zwischen Belastung und Belastbarkeit gestört ist. Es ist eine Einladung, unsere Biomechanik besser kennenzulernen. Wer die Ursachen ernst nimmt, die Disziplin für das gezielte Kräftigungstraining aufbringt und die Trainingsbelastung intelligent steuert, kann die harmonische Gleitfunktion der Kniescheibe wiederherstellen und die Freude am Sport ohne schmerzhafte Unterbrechungen langfristig zurückgewinnen.